由中國醫學科學院主辦的中國醫學健康新聞發布會發布了《柳葉刀》發表的新型冠狀病毒研究要點,并組織專家組從病毒學、流行病、臨床和呼吸危重癥等角度,對當前公眾關心的問題做相關科普答疑。發布內容如下:

一.專欄:《柳葉刀》新型冠狀病毒研究要點

1月24日,《柳葉刀》在線發表了兩篇原創研究論文、兩篇評論及一篇社論。

1. 新型冠狀病毒感染導致了一系列與SARS相似的呼吸系統疾病,并導致進入ICU(重癥監護室)的必要和高死亡率。

Chan, J., Yuan, S., et al. (2020). A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet.

文章統計了截至2020年1月2日確診感染新型冠狀病毒的41例患者的信息。其中男性30例 (73%)。13例(32%)有基礎疾病,包括糖尿病8例、高血壓6例、心血管疾病6例,患者平均年齡49歲。最常見的癥狀為發燒、咳嗽、肌痛或疲勞,所有患者都并發肺炎,胸部CT檢查發現異常。13例(32%)患者進入重癥監護室ICU,6例(15%)患者死亡。大部分患者都采用了抗病毒和抗生素藥物治療,ICU患者有46%使用了激素治療,非ICU患者11%使用了激素治療。13例ICU患者中5例死亡,28例非ICU患者中1例死亡。

2. 研究顯示被研究的患者里分離病毒的序列幾乎一樣,意味著他們感染的病毒來自同一個來源,確認了新型冠狀病毒可以人傳人。

Huang, C., Wang, Y., et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet.

研究者對深圳一個出現家族聚集性病例的家庭進行了分析。2019年12月29日至2020年1月2日,6位家庭成員至武漢探親,回深圳后,其中5名成員被確診為新型冠狀病毒感染。而另一位未到過武漢的成員在與其中4位成員接觸過一段時間后也發病。6位到武漢家庭成員均未到過華南海鮮市場附近,但其中兩位成員到過武漢一家醫院。

3. 病例篩查和病情防控至關重要。

Wang, C.,Horby, P.,Hayden, F. and Gao, G.(2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet.

中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰教授、中國疾病預防控制中心(CDC)主任高福、英國牛津大學熱帶醫學和全球衛生中心的 Peter Horby 教授,以及美國弗吉尼亞大學醫學院的 Frederick G. Hayden 教授寫道:

為提高檢測效率,除了當地疾病控制預防中心外,一線診所也應配備有效的臨床診斷試劑盒……應開展宣傳教育活動,敦促游客采取預防措施,包括勤洗手、遵守咳嗽禮儀和在公共場所使用個人防護用品(如口罩)。另外,應鼓勵民眾主動報告發熱和其他冠狀病毒感染的風險因素,包括疫區旅行史以及與確診或疑似病例的密切接觸史。考慮到大量 SARS 和 MERS 的患者是在醫療機構中感染的,因此需要采取預防措施以防止病毒在醫院內傳播。

4. 信息公開和共享是控制疫情的關鍵。

Heymann D. (2020). Data sharing and outbreaks: best practice exemplified. The Lancet.

英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授 David Heymann寫道:

快速共享科學信息對于流行病學家控制疫情、臨床醫生管理患者、建模人員了解疫情潛在方向以及各種干預措施可能起到的效果,十分重要。官方報道和來自臨床醫生、流行病學家、病毒學家的信息匯總后,將為患者管理和疫情控制提供實時指導。

5.《柳葉刀》期刊致力于共享與公共衛生緊急情況相關數據。

Note from the editors: novel coronavirus (2019-nCoV).(2020). Eurosurveillance, 25(3).

社論指出:

公開和共享數據至關重要。目前需要大量快速獲取有關新型冠狀病毒的信息、受到影響的患者和社區的信息,以及采取的相對應措施的信息。但同樣重要的是,需要確保這些數據信息的可靠性和有效性。針對目前的和未來的公共衛生緊急情況,《柳葉刀》所有相關研究內容將完全免費獲取。

二.專家問答

參與此次問答的專家:

中國醫學科學院病原生物學研究所所長金奇教授

中國醫學科學院基礎醫學研究所流行病學與衛生統計學系單廣良教授

中國醫學科學院呼吸病學研究院常務副院長,中日醫院副院長、呼吸中心常務副主任曹彬教授

中國醫學科學院呼吸病學研究院、中日醫院呼吸中心副主任詹慶元教授

1.冠狀病毒與“新型”冠狀病毒

金奇教授:

我們先來說說什么是冠狀病毒。冠狀病毒,是自然界廣泛存在的一大類病毒,用專業術語來說它屬于套式病毒目、冠狀病毒科、冠狀病毒屬,是一類具有囊膜、基因組為線性單股正鏈的RNA病毒,可分為α、β、γ、δ四個屬。在新型冠狀病毒肺炎疫情之前,共發現6種可感染人類的冠狀病毒,人在感染上述病毒后,會表現為從普通感冒到重癥肺部感染等不同臨床癥狀,例如我們熟悉的中東呼吸綜合征(MERS)和嚴重急性呼吸綜合征(SARS),而只要是重呼吸道感染類疾病,都可以叫SARI,SARI的全稱是“severe acute respiratory infection”,中文譯為“嚴重急性呼吸道感染”。

引發此次疫情的新型冠狀病毒,“身份”已被確認:中文名稱是新型冠狀病毒武漢株01,分類學為2019-nCoV,屬于冠狀病毒β屬。該病毒于2020年1月6日被分離出。之所以被稱為“新型”冠狀病毒,是因為此次武漢發現的新型冠狀病毒2019-nCov是一種以前尚未在人類中發現的,屬于和SARS、MERS不一樣的新分支。成功確認病毒“身份”,為做好疫情防控工作打下了重要基礎。

根據對既往SARS、MERS等冠狀病毒理化特性的研究得知,冠狀病毒(也包括新型冠狀病毒)對熱敏感,56℃30分鐘、乙醚、75%乙醇(酒精)、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒,但氯己定(洗必泰)不能有效滅活病毒。

2.有人說新型冠狀病毒感染比SARS溫和,這種說法可靠嗎?

單廣良教授:

新型冠狀病毒感染正處于流行期,人們對新型冠狀病毒的來源、傳染性、感染的傳播途徑和診療方法等尚處于逐漸發現和不斷認識階段。僅根據目前觀察到的表面現象,簡單地將新型冠狀病毒2019-nCov與SARS從致死的危害、傳染力和傳播速度作比較,還缺乏臨床上系統的、可比的數據支持和充分的流行病學證據。目前我國正處于新型冠狀病毒感染防控的緊要關頭,有關“新型冠狀病毒比SARS病毒溫和”的說法,有可能會令人誤解,甚至削弱大眾對新型冠狀病毒感染預防的重視程度,更有害的是可能造成部分人產生松懈和僥幸心理。

我國學者最新發表在 Lancet 雜志上對武漢 41例2019-nCoV感染病例的研究結果顯示,2019-nCoV感染具有與SARS相似的呼吸系統疾病臨床癥狀,病死率也不容小視。因此,目前對這一正在流行疾病危害的嚴重性和積極防控必須引起高度重視。

3.新型冠狀病毒真的來源于蝙蝠嗎?傳染過程中是否存在“中間宿主”?

金奇教授:

越來越多的科學證據提示,此次新型冠狀病毒起源于蝙蝠。但關鍵問題是,蝙蝠病毒正常條件下不能直接感染人類,可能通過“中間宿主”感染人類。現在問題是,“中間宿主”到底是誰?有科研論文和社會上的流行說法將“犯罪嫌疑人”指向蛇、豺等動物,都需要進一步去確證。

實際上,“中間宿主”的確定需要嚴謹、公認的科學流程:在“中間宿主”中分離到可在其體內繁殖復制的病毒;分離出的病毒能夠在動物模型上顯示致病性及病理特征等;確認該病毒在感染傳播鏈中的位置(是通過攜帶病毒的動物感染人,還是已經感染病毒的人再感染動物?)等等。總之,不能輕易得出結論,應鼓勵繼續通過各種科學手段開展新型冠狀病毒溯源研究。

4.目前,全國確診和疑似病例數增加這么快,請問是否已經出現了“超級傳播者”?

金奇教授:

目前此次疫情中尚未確認出現“超級傳播者”。所謂“超級傳播者”是一個流行病學專業術語,一般指具有較強傳染性的感染者,比其他患者更容易傳染其他人,從而影響疫情的擴散速度及規模等。

“超級傳播者”的產生是受多種因素影響的。首先根據生物進化規律,即向有利于物種生存的環境適應性變異。病毒繁殖嚴格依賴人體細胞提供場所及所需物質,所以病毒進化的最終目標,一定是增強感染性,降低致病性(當然不排除在一定時期內發生病毒致病性增強的現象),否則細胞全部被病毒殺死,病毒自身也就失去了生存的基礎。當病毒在人體內發生變異導致感染性增強,那么這個被感染的人就是一個“超級傳播者”。

當然,一人感染多人的現象不止因為出現“超級傳播者”。感染病毒的個體產生的病毒量大(重癥患者等)、通過咳嗽等方式釋放的病毒多、以易傳播的方式與其他人接觸多(面對面交流等),以及被感染個體與多個其他未被感染的人同處某種相對封閉的環境等都會造成一人引發多人感染的現象。

5.新型冠狀病毒在人與人之間傳播的方式有哪些?

曹彬教授:

從目前的情況看,95%以上的新型冠狀病毒肺炎病例都與武漢有關:去過武漢,或從武漢來,從一些聚集性病例的發病關聯次序和醫務人員感染情況判斷,人傳人的特征十分明顯,且存在一定范圍的社區傳播。中國研究者對深圳一個出現家族聚集性病例的家庭進行了分析,研究結果顯示從幾個患者身體里分離的病毒序列幾乎一樣,提示為同一個來源,確認了新型冠狀病毒可以人傳人。

通常病毒傳播主要有三種傳播方式:一是飛沫傳播:通過咳嗽、打噴嚏、說話等產生的飛沫進入易感粘膜表面;二是接觸傳播:在接觸感染者接觸過的東西后觸碰自己的嘴、鼻子或眼睛導致病毒傳播;三是空氣傳播:病原體能在長時間遠距離散播后仍具有傳染性。對于新型冠狀病毒,以上三種傳播途徑的隔離防護措施都要做好。

6.如果不幸感染新型冠狀病毒,會出現哪些癥狀?

詹慶元教授:

從目前的情況來看,通常患者以發熱、乏力、干咳為主要表現,鼻塞、流涕等上呼吸道癥狀少見。大約半數患者會在一周后出現呼吸困難,少部分患者可快速發展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒癥休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分重癥及危重癥患者,病程中可能是中低熱,甚至無明顯發熱。尤其引起注意的是,部分患者發病時癥狀輕微,沒有發熱。大多數患者預后良好,少數患者病情危重,甚至死亡。

根據今年1月發表在《柳葉刀》上的研究來看, 患者發病時的常見癥狀為發燒,咳嗽和肌痛或疲勞。全部患者均患有肺炎,胸部CT檢查發現異常;并發癥包括急性呼吸窘迫綜合征,急性心臟損傷和繼發感染。

值得注意的是,武漢當地醫院已發現多個“不典型”病例。患者不是以呼吸病癥狀前來看病的,他們有的出現腹瀉等消化道癥狀,有的心慌、頭疼、患結膜炎,甚至僅有輕度四肢或腰背部肌肉酸痛的。這類“非典型”患者會是隱性傳染源,需第一時間加以鑒別診斷,盡早隔離。

7.信息通報

國內新型冠狀病毒藥物研究部署及進展

1月22日,國家科技部緊急啟動針對新型冠狀病毒肺炎疫情科技應對的應急攻關項目,成立科研攻關專家組。國家自然科學基金委也針對新型冠狀病毒發布專項項目指南,并給予資金支持。課題組已根據此次新型冠狀病毒的結構特點,挑選了120多個化合物和已上市藥物,送往武漢病毒研究所進行篩選,希望能夠從中發現具有抗擊該病毒活性的化合物。最新消息是,中國科學院上海藥物研究所和上海科技大學免疫化學研究所聯合應急攻關團隊迅速發現了30種可能對新型冠狀病毒肺炎有治療作用的藥物,他們將開展活性測試,為臨床研究和治療提供更加直接的指導。

8. 新型冠狀病毒感染屬于乙類傳染病,國家為何要對其按甲類傳染病管理?

單廣良教授:

目前,即使在對新型冠狀病毒的毒力和傳染性還需進一步觀察和認識的情況下,對感染患者采取隔離治療、對密切接觸者采取隔離醫學觀察等甲類傳染病的預防控制措施,完全是出于對人民群眾生命安全和身體健康高度負責的考慮。鑒于目前春運高峰人口大量流動,以及國內多省出現的新發病例均有明確的在武漢期間的密切接觸史,所以對武漢采取暫時的交通限制,可以有效地遏制疫情上升的勢頭,也是最大程度地控制流行擴散的有力措施。

9.公眾應該怎么保護自己?特別是免疫力低下、有慢性病的易感人群如何進行防護?

曹彬教授:

新型冠狀病毒已經確定可以人傳人,以呼吸道傳播為主。免疫力低的老人固然要注意防護,平時很少生病的年輕人也要做好防護措施。對于“免疫力強”的人,新型冠狀病毒肺炎一樣存在很大威脅。從目前的情況看,72%的感染者是超過40歲的人群,男性感染者占64%,40%的感染者本身還有其他疾病,比如糖尿病,高血壓等。國家衛健委23日發布《關于加強新型冠狀病毒感染的肺炎重癥病例醫療救治工作的通知》,要求各地高度重視重癥病例醫療救治工作,重點關注老年人和有基礎疾病的特殊人群,密切觀察病情變化。

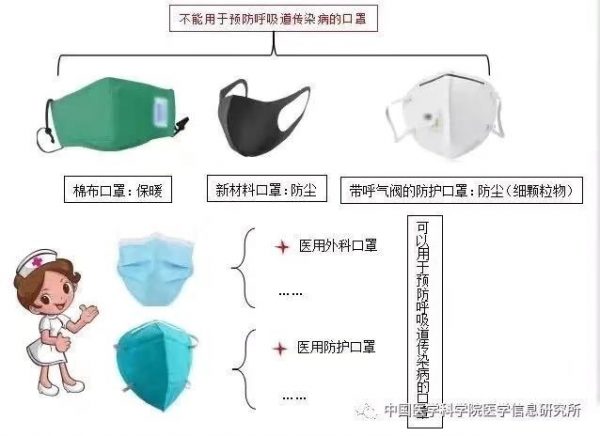

10.市面上口罩種類這么多,哪種可以用來防新型冠狀病毒?

曹彬教授:

目前市面上的口罩有以下幾種:一是紗布口罩:此類口罩面部密合性差,防毒效率低,不能作為醫用個人防護用品使用。二是聚氨酯纖維口罩:普遍既沒有飛沫隔離的作用,也起不到阻擋霧霾的效果。三是一次性醫用口罩:種類較多,如一次性醫用口罩、一次性醫用外科口罩,用于醫療機構工作人員的一般防護,或在有創操作過程中的飛沫隔離。注意要選擇含有過濾層的醫用口罩才能達到阻擋液體、顆粒過濾等效果,尤其推薦使用一次性醫用外科口罩。四是醫用防護口罩、N95口罩:能阻止經空氣傳播的直徑≤5μm 感染因子或近距離<1m 接觸經飛沫傳播的疾病。能過濾≥95%的非油性顆粒。具體包括:N95、KN95、DS2D等型號可以選擇,但醫用防護口罩佩戴方式很重要,若佩戴錯誤會影響過濾效果。

很多人詢問呼吸道病毒傳播時是否只有N95才管用?以流感這種人群普遍易感的傳染性疾病為例,2019年3月美國醫學協會雜志(JAMA)發表了文章,證實在門診醫護人員中,N95與醫用外科口罩在預防流感方面沒有顯著差異。患流感的兒童,如果正確使用口罩,其家庭成員被診斷出這種疾病的可能性降低了80%。而使用的口罩類型之間的差異是微不足道的。

甲型流感病毒與新型冠狀病毒都屬于可經飛沫傳播的RNA病毒,我們可遵循美國CDC的推薦:在離病人六英尺以內的地方戴上口罩,將口罩的帶子固定在鼻子、嘴巴和下巴上。盡量不要再碰口罩,直到你取下它;如果你得了呼吸道傳染病,在接近別人之前要戴上口罩,如果你需要去看醫生,戴上口罩,以保護候診室的其他人;如果呼吸道傳染病在社區蔓延,或者你有很高的并發癥風險,可以考慮在擁擠的環境中戴口罩。戴完口罩后,把它扔掉,然后洗手;永遠不要重復使用口罩。

因此,與其使用高級別口罩,不如選用普通醫用口罩,并嚴格遵循佩戴規則。

(醫用外科口罩佩戴方法)

(醫用防護口罩佩戴方法)

佩戴過后的口罩不要隨意丟棄,以防引起再次污染。應折疊好,扔到標有“醫療廢物”的醫院垃圾箱,或者封閉處理的有害垃圾箱。折疊完口罩記得洗手!因為折疊的過程同樣也可能接觸到污染物。

(廢棄口罩處理方法)