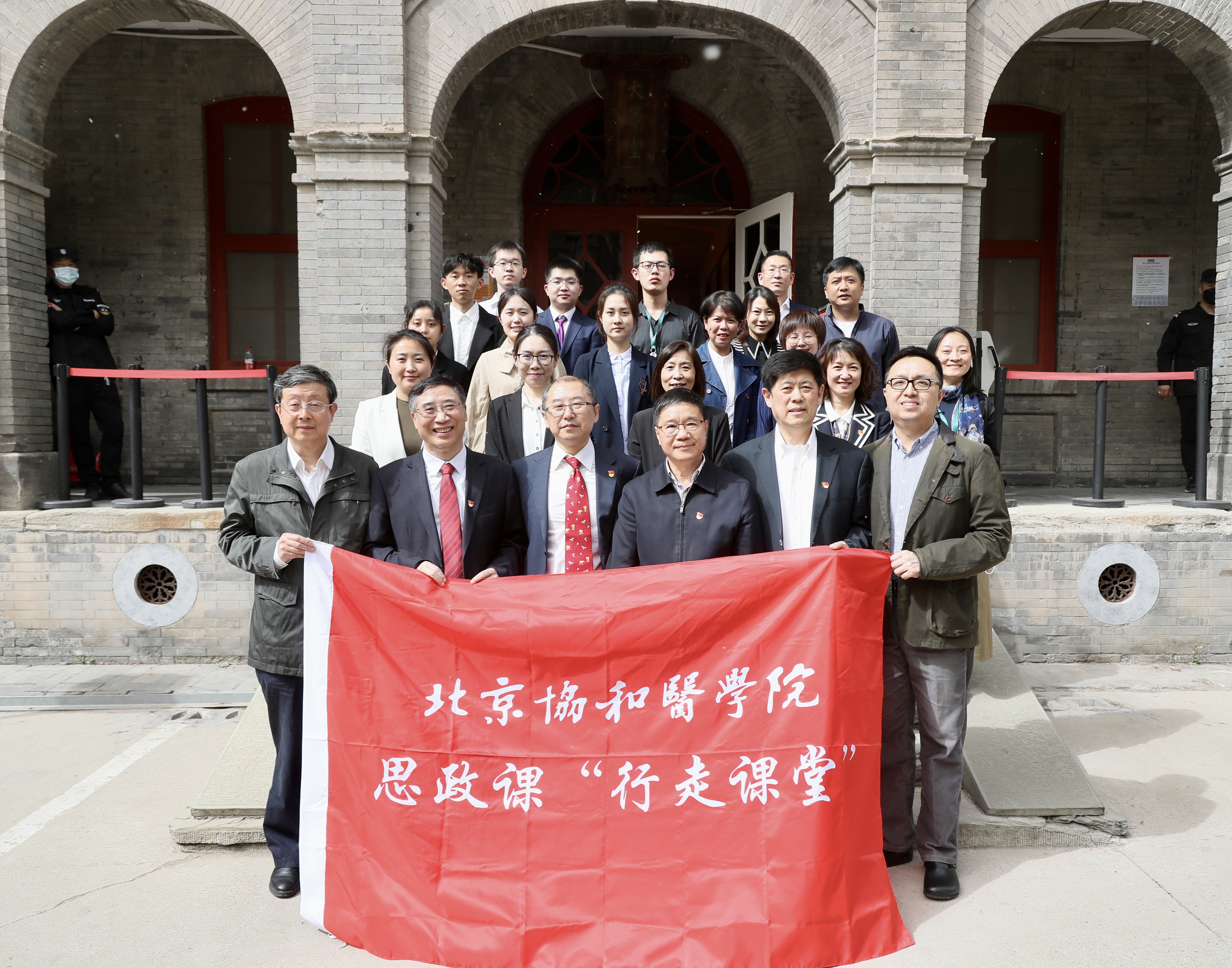

2022年4月22日,北京協和醫學院思政課“行走課堂”第四講來到北京早期共產黨組織的誕生地——東城區沙灘后街55號院北大二院舊址,參觀“中國共產黨早期北京組織專題展”,在亢慕義齋重溫黨的光輝歷史,領悟偉大建黨精神。

課上,院校黨委副書記、紀委書記、工會主席姚龍山在講話中指出,北大二院舊址是北京早期共產黨組織的誕生地,在這里開展教學活動,追思革命先賢,弘揚勞模精神,傳承協和文化,具有特殊意義。我們黨早期歷史與中國工人運動密切相關,中國共產黨員由中國工人階級的先進分子組成,是中國工人階級的先鋒隊。勞動精神、勞模精神、工匠精神是中國共產黨人偉大精神譜系的重要組成部分。敬業、嚴謹、奉獻的作風和內涵,廣泛存在于中國共產黨人偉大精神譜系內,突出顯現在勞模精神中。同學們和年輕同志們生逢偉大時代,要把握時代賦予的機遇,深入學習更多知識,同時通過思想文化,特別是革命傳統教育,堅定理想信念,抑制不良風氣,踐行對黨的忠誠,奉獻祖國和人民。

院校黨委副書記王云峰在發言中強調,革命的理想高于一切,正是因為一代又一代的共產黨人在艱苦的環境中,以百折不撓的精神堅守理想信念,黨的事業才得以成功,實現兩個100年的奮斗目標才能夠實現。幸福是奮斗出來的,事業的發展需要大家同心同德、共同協力,協和醫學院培養的學生應該德才兼備。他指出,我將無我不負人民,就是說每一個共產黨員,每一個教育工作者,甚至每一個學生,每一個青年,當我們把自己的成長和祖國的命運緊密的結合起來,就能夠創造出輝煌的成就。

教學名師、先進工作者等6位勞模代表圍繞“弘揚勞模精神 傳承協和文化”主題,結合習近平總書記在全國勞動模范和先進工作者表彰大會上的重要講話精神,與同學們親切交流,暢談工作體會、人生感悟。

北京市高校教學名師、協和醫院張奉春教授從他偶然學醫的經歷講起,提出學醫須有四個品質:熱愛、敬畏、無懼生死與拒絕誘惑。他表示,當醫生是令人快樂的,并不要求多么轟轟烈烈,只要每天安安靜靜、踏踏實實地去看每一個病人,越做越覺得出這個職業的偉大之處。張教授指出,醫生的成長是一個艱苦的磨練,在協和的環境中學醫,必須知苦耐勞,不怕犧牲,艱苦奮斗,醫教研全面發展,這是協和的要求,也是協和的傳統。

北京市高校青年教學名師、協和醫院吳東教授結合北大二院舊址的“中國共產黨早期北京組織專題展”,講述中國共產黨早期領導人、著名政治活動家高君宇忘我工作,延誤就醫,最終因闌尾炎穿孔在北京協和醫院不幸去世的故事。協和病歷檔案中浮現的紅色歷史,照映出可歌可泣的英烈事跡,講者聽者無不動容。

北京高校第十二屆青年教師教學基本功比賽一等獎獲得者、阜外醫院張夢老師講述了她在參加青教賽的經歷,感慨院校的系統指導,多位老師傾囊傳授,最終幫助她在大賽中奪冠。張老師表示,更寶貴的不是成就而是成長,她也將自己的經驗,分享給后輩,傳承協和文化,感染和影響更多青年。

北京市先進工作者、整形醫院唇腭裂治療專家尹寧北教授利用指導學生科研、帶隊申請課題的生動故事,分享了他在教書育人上的獨特見解。他認為,培養學生關鍵要做到養成、沖鋒與指引三個方面,即發揮學生主動性、創造性、積極性,培養學生掌握旁人所沒有的專業本領,領導團隊敢于沖鋒,主動爭取,同時給予學生學術上的指引,明確方向。

北京市師德先鋒、首都勞動獎章獲得者、藥植所中藥及天然藥物專家孫曉波研究員用自身的經歷告訴學生們,有時是我們選擇了事業,有時是事業選擇了我們。投身醫藥衛生工作需要愛心、耐心與細心,號召同學們樂觀面對挫折,從小事做起,從細節著手,有理想,有信念,有骨氣,顧大局。

抗擊新冠疫情全國三八紅旗手動研所實驗動物專家鮑琳琳研究員,結合新發傳染病的疾病動物模型研制工作,講述所在的攻關課題組在新冠疫情出現以來,憑借團隊合作與卓絕努力換來國家級甚至世界級成果。

良師益友的肺腑之言引發學生強烈共鳴,并紛紛表態。臨床八年制學生梁思宇感慨,協和人以辛勤勞動為榮,以好逸惡勞為恥,作為協和的學生,要做到“對病人平視、對花花世界無視”的“選擇性近視”。研究生代表畢新穎表示,聽了老師們的講述,愈發為先輩們迎難而上,勇主沉浮的大智大勇所震動,同時也激勵自己不斷從中汲取精神力量,奮力前行。護理學院學生代表沈伊如認為,作為新一代協和人,生逢盛世肩負重任,唯有無畏困難,披荊斬棘,才能收獲柳暗花明又一村的驚喜,唯有在擔當中歷練,在盡責中成長,才能描繪最美的青春畫卷。

活動由院校黨委副書記王云峰主持。院校思想政治建設領導小組辦公室部分成員單位和青年師生代表等參加學習。

供稿:宣傳部 韓鵬 張倩

圖片:童林