編者按:為獻禮協和醫學院落成百年,傳承協和優秀文化,院校公眾號陸續刊登“尊科學濟人道”主題征文優秀作品,與大家共賞。

1964年,我走進中國醫學科學院北京協和醫院,在人生的歷程中,劃上一條新的起跑線。又延遲了好幾年,我才真正見到了曾憲九教授。他是一位杰出的外科學家、外科實驗醫學家、外科生理學家。他有學者風度,謙遜平和。他經歷過大變革、大動蕩的年代,受過挫折和屈辱,有過困惑和苦惱。然而,他的信仰始終沒有改變。他熱愛祖國,熱愛醫學。他堅持創新和創業,以協和的建設和發展為生活目標,以自己終身追求科學真理的精神,感化著一代又一代的學生。在我的心目中,他是一個人,一個普通的人。我始終難忘,在文革年代,在嘈雜的、怒吼的人群中,聽到他的語言,親切感人。曾憲九教授是我的老師。他塑造了我的后半輩子。

一

曾憲九教授說,他深受兩位學者的影響。一位是John Hunter(1728-1793)。另一位是Francis Moore(1913-2001)。Hunter是位英國解剖學家。1761年因戰爭加入英國軍隊,做外科醫師。1776年他被任命為“surgeon extraordinary to the king”(特級外科御醫)。然而,他始終堅持比較解剖學和生物學的研究。例如蛇和蚚蜴的冬眠、淋巴循環的功能和重要性。1780年在英國皇家學會,以“子宮-胎盤循環”為題發表學術演講。

Hunter運用解剖學知識和解剖技能,對動物的生理學和病理學進行實驗性研究。他認為任何假設必須經科學實驗,“引出某些原則,應用于實踐”。僅僅有解剖學的知識基礎,缺乏科學實驗的精神,不足以成為好的外科醫師。曾憲九教授是一位杰出的外科學家、外科實驗醫學家、外科生理學家。他一生走的就是Hunter那樣一條道。

雖然早在18世紀,Hunter的學術思想為后來者打開了大門,但國際上外科實驗室的普遍建立,卻在20世紀遲遲到來。擔當這個時期領跑者的是Moore教授。

二

Francis Moore是美國著名的外科學家。早在1942年,任麻省總醫院總住院醫師期間,他對外科病人手術后的代謝反應,進行開拓性研究。年僅34歲的他晉升為哈佛醫學院外科教授,是哈佛歷史上最年輕的教授。他的特點在于把生理學實驗室研究和臨床實踐相結合。1959年出版《外科病人的代謝治療》(Metabolic Care of the Surgical Patient)是他的代表作。

曾教授讀了這本書,深受鼓舞。他決心要迎頭趕上。1960年我國出版該書的影印本,作為外科系主任,他及時安排采購,發給大外科(包括基本外科、骨科、腦外科等)全體主治醫師和部分住院醫師,人手一冊,供大家學習。曾憲九教授急切引進Moore的研究成果,有他深遠的謀慮。

1960年,曾憲九教授創建國內第一家外科代謝實驗室。建立了鉀、鈉、氮平衡測量技術,血漿容量和紅細胞容量等測量技術,成功地應用穩定同位素重氫(重水)測量人的總體水的方法。曾憲九教授建立外科實驗室,他的指導思想很明確,外科實驗室是“臨床基礎研究”型實驗室。目的在于解決臨床問題,改進治療。

曾憲九、費立民、蔣朱明等一代人,對外科病人代謝問題的開拓性研究,獲得Moore高度贊賞。1981年,Moore應邀來華訪問,會見曾憲九教授。他為蔣朱明教授去哈佛醫學院Wilmore 教授的研究所進修,提供獎學金。

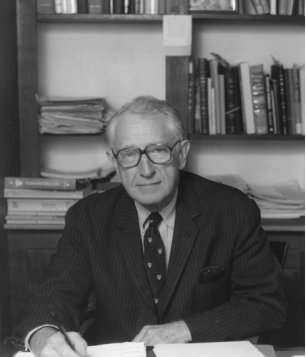

北京協和醫院外科曾憲九(右)與Moore(左)合影

曾憲九(左一)費立民(左二)蔣朱明(右一)

Moore曾經參加對傷員的治療工作,在多年嚴重創傷的傷員治療中,他特別關注創傷后的病理生理反應。因此,危重病人的營養代謝以及創傷后的機體反應,成為他終生從事研究的兩大課題。

Moore的創新思維影響著曾憲九教授。20世紀80年代以來,我國嚴重感染(包括細菌性感染以及病毒傳染病的大流行)和嚴重創傷(包括多次嚴重自然災害、大地震)等客觀需要,強力地促進教學醫院和大城市醫院ICU的發展。曾教授十分重視外源性損傷因素對于人的機體應答所引發的紊亂以及各器官功能之間相互作用和影響。外科實驗室在20世紀60年代的研究,為20世紀80年代危重病人機體反應和器官功能支持等課題打下了基礎。機體反應的調控以及器官功能支持是支撐危重病人加強醫療的主體框架。曾憲九教授是危重病醫學(critical care medicine)在中國的奠基人。在我國外科學的歷史上,他跨出了劃時代的一步。

回顧歷史,曾憲九教授領導的外科實驗室曾于1966年被迫停止工作達10年之久。1978年,改革開放。曾教授重新回到闊別多年的外科病房,重新出現在跟隨他多年的弟子群體中。時不時,中午做完手術,顧不上吃飯,他從老樓四層手術室下來,跨過一片廣場,直上醫大教學樓五層,看我做動物實驗,或者穿上手術衣,戴上手套,和我一起干。他深感10年的蹉跎歲月對外科發展造成的破壞性后果。他重新組合力量,扭轉停滯不前的局面,開拓外科新的領域。

三

1964年,我奉命從上海瑞金醫院,進入協和醫院。原就讀的震旦醫學院在校學制只有6年。醫學預科學習生物學、化學和物理學,沒有遺傳學、心理學、哲學、社會學、經濟學等選修課課程。第6學年,我進入瑞金醫院當實習醫生,約摸2~3個月,就奉調去哥本哈根,隨從婦女代表團,參加國際會議,當一名小翻譯。回國后,我的在校學習就此結束,被分配留母校教學醫院。從此,每年必有一或兩次,出差到北京參加涉外工作。醫院無法安排我的住院醫師培訓計劃。就在校教學和住院醫師培訓的整體而言,我是先天不足,后天失調。當我走進這座宮殿式建筑之時,不禁自問,我可能被協和醫院接受嗎?

1966年“文革”開始,1970年協和醫學院被迫停辦,協和醫院難以維持原有的規章制度,且出現后繼乏人的境況。1978年文革已經結束,全國進入改革開放的新歷史階段。協和醫院需要重建。核心問題,首先要明確各學科的發展方向,引導大家放手做好工作,從中發現和選擇最合適的人選,培養新一代的骨干隊伍。

多年的精神壓抑,我并不明白自己究竟有什么長處。然而,曾憲九教授沒有嫌棄我。他復出后,在臨床實踐中,循循善誘,培養我獨立學習、獨立思考和獨立工作能力。我感受到曾教授給我的幫助和教導,但我必須自覺地去把工作做好。

1979年,按國家計劃,曾憲九教授派我去巴黎學習危重病醫學,回國建立ICU。曾教授以他的邏輯思維和實驗求證的精神,引領ICU 和危重病醫學沿著正確的道路前進。他是危重病醫學在中國的奠基人。我終于感悟,一家好醫院——北京協和醫院;一位好老師——我敬愛的曾憲九教授,兩者在一個新的時代,給我新的機會,改變了我的命運。我對北京協和醫院,我對曾憲九教授,將永遠懷著感恩之心和敬畏之心。

四

1979年,在一次例行的體格檢查中,曾教授胸片顯示左肺下葉塊狀陰影。4月11日手術探查。開胸以及術后病理報告,證實肺泡細胞癌,決定術后放射治療。經短暫休養后,曾教授重返工作崗位。癌癥不能遏制他的思維能力。

1980年,曾教授作為中國醫學代表團成員,應邀赴法國訪問。在法國外科學會學術會議上,報告世界上最大一組胰島細胞瘤。他用精密的技術進行了準確的診斷,治愈率高,而死亡率低。他的工作受到法國外科學界高度的評價。

1981年,我學習期滿回國。曾教授抓緊時機,籌建ICU。1982年國內笫一家綜合性ICU建立。創建之初,他以抱病之身,堅持每天查房。曾憲九教授指出:“做學問就要問個為什么?創新思維意味著從事研究的人必須學會發現別人沒有看到的問題。研究課題應該來源于臨床實踐。”他反對“從書本到書本”。

曾教授和我們一起復習病例,發現有15名病人呈典型的嚴重感染伴有多器官功能衰竭綜合征,最后死亡,但剖腹或尸解都沒有找到感染病灶。“病人為什么死亡?”曾教授向他的學生們提問。他也在問自己。

遺憾的是,曾教授在1985年春去世,71歲。他過早地離開了我們。從1956年正式擔任北京協和醫院外科學系主任,直至1985年逝世,曾憲九教授在這一重要崗位上,勤奮工作了30年。曾憲九教授是一位好醫師,一位好科學家,一位好老師。終其一生,他培養一代又一代的學生。老師和學生形成共同體,使北京協和醫院外科,在祖國的大地上,根深蒂固,長成參天大樹。曾憲九教授是北京協和醫院的一面旗幟。

供稿:陳德昌(協和醫院)

編輯:戴申倩