2016年12月19日,Nature Chemical Biology雜志以全文形式在線發表了中國醫學科學院藥物研究所和中國科學院生物物理研究所合作完成的題為“Molecular insights into the enzyme promiscuity of an aromatic prenyltransferase”的研究論文,報道了一個源于微生物、具顯著底物及反應雜泛性的新穎芳香類化合物異戊烯基轉移酶(aromatic prenyltransferase,aPTase)AtaPT,揭示了其雜泛性的分子機制,展現了該酶在藥用活性化合物生物合成與天然藥物合成生物學方面的巨大應用前景。

傳統上,酶被認為具有嚴格的底物及反應特異性,然而,研究發現許多酶卻能催化不同于其“天然”的底物或反應,即雜泛性。酶的雜泛性越來越受到科學界的關注,但其分子機制尚未完全闡明。

異戊烯基取代的天然產物結構類型多樣,并具多種藥理活性,是創新藥物的重要來源。天然產物分子中異戊烯基的引入不僅極大豐富了結構多樣性,而且因親脂性的增加而增強了與藥物靶點的親和力及生物利用度,從而提高了成藥性。由于天然產物結構復雜多樣,通過化學法進行異戊烯基化困難,利用雜泛性異戊烯基轉移酶進行異戊烯基化則為此提供了新的策略。

該研究從一株海洋紅樹林來源的土曲霉(Aspergillus terreus)的基因組中首次發掘到一個新穎的aPTase基因AtaPT。研究發現,重組AtaPT不僅能接受不同鏈長(C5、C10、C15、C20)的異戊烯基供體,而且還能催化包括木脂素、色氨酸環二肽、喹啉生物堿、氧雜蒽酮、二苯甲酮、黃酮、香豆素等多種結構類型芳香類化合物進行高效異戊烯基化反應,包括單個以及多位點的O-、C-異戊烯基化反應等多種取代形式,顯示了前所未有的底物與反應雜泛性(圖1)。

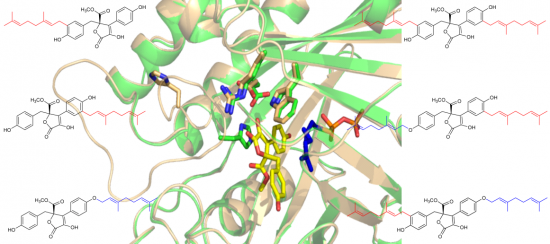

該研究進一步通過結構生物學闡明了AtaPT具有顯著雜泛性的分子機制:1)AtaPT三維立體結構中擁有一個明顯大于已報道的其他異戊烯基轉移酶的疏水性受體底物結合腔;2)AtaPT底物結合腔中存在多個不同的底物結合位點;3)AtaPT具有多種構象,以適合不同結構底物的結合。該研究進一步在結構導向下,通過理性設計并結合基因定點突變技術,實現了從反應“雜泛性”到“選擇性”的人工操控。

該研究對開發用于藥用活性化合物生物合成以及合成生物學研究中引入異戊烯基的工具酶,進而為新藥研發提供類型豐富的創新先導化合物具有重要意義。

圖1. AtaPT催化同一化合物不同形式異戊烯基化以及結合底物前后底物結合腔的構象變化

中國醫學科學院藥物研究所天然藥物活性物質與功能國家重點實驗室的戴均貴研究員和中國科學院生物物理研究所生物大分子國家重點實驗室的孫飛研究員為該文的共同通訊作者。戴均貴課題組的陳日道博士和劉曉博士以及孫飛課題組的高丙全博士為本文的并列第一作者。中國科學院生物物理研究所的婁繼忠研究員課題組、德國馬爾堡大學的李書明教授課題組參與了本項研究。該研究得到國家自然科學基金、科技部國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)、中科院戰略性先導專項等基金的資助。

(藥物所科研處)