近日,德國海德堡大學醫學院全球健康研究院群醫學、經濟與政策研究部門主任,中國醫學科學院北京協和醫學院客座教授陳思邈團隊發表研究論文Estimates and Projections of the Global Economic Cost of 29 Cancers in 204 Countries and Territories From 2020 to 2050。該研究測算了從2020年開始的30年內,全球204個國家或地區29種癌癥的經濟負擔。他們估計,在2020年至2050年間,癌癥將使世界損失25.2萬億美元(按2017年國際價格計算,下同)。其中氣管、支氣管和肺癌的經濟負擔最大,將造成全球3.9萬億美元的損失。

這項研究使用健康增益宏觀經濟模型(health-augmented macroeconomic model, HMM)評估疾病對經濟的影響,該模型主要考慮了以下幾個途徑。首先,癌癥通過導致死亡減少勞動力的供給;第二,即使癌癥不會立刻導致死亡,癌癥病人也可能會選擇提前退休,或者因為疾病纏身而增加缺勤次數、降低生產率和勞動參與率。以上兩個途徑均會阻礙人力資本積累;第三,癌癥的治療會給家庭和社會帶來巨大的經濟負擔,從微觀層面上看,治療癌癥的高昂費用降低了人民生活質量及家庭可支配收入,從宏觀層面上看,如果減少癌癥的發病率,那么治療癌癥的部分費用便可以用于其他生產活動,例如投資于教育或基礎設施建設等其他重要領域。因此,癌癥降低了國民收入的凈可用性,阻礙了物質資本的積累。此外,癌癥導致的生產力下降和勞動力供應減少使得國民生產總值下降,因此進一步減少儲蓄和投資,形成惡性循環。

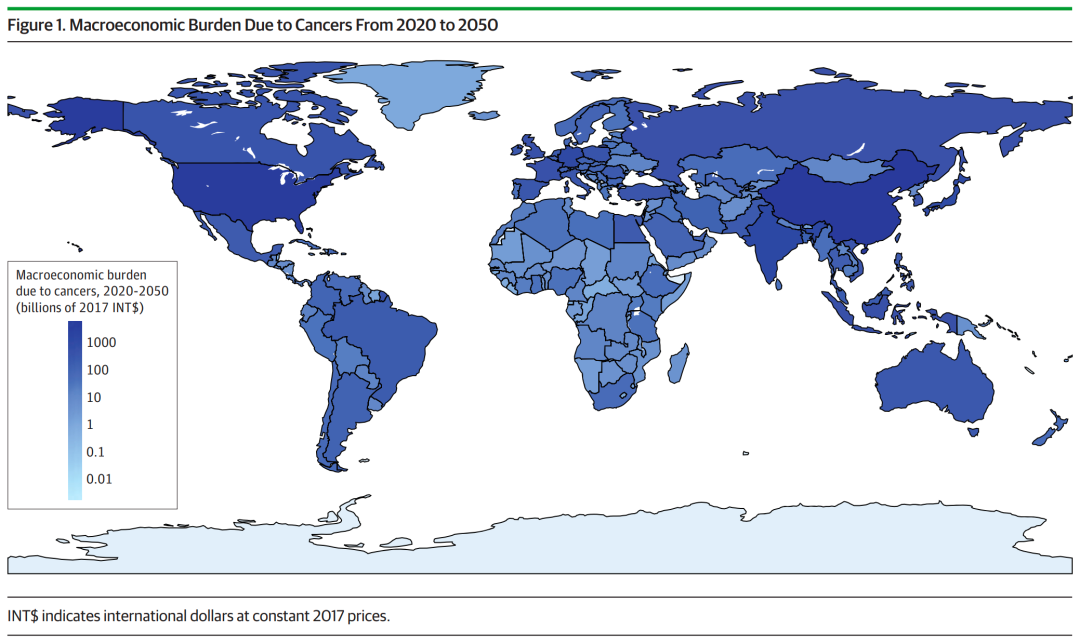

該研究納入了超過全球99%的人口,涵蓋了絕大部分國家、地區和癌癥類型,提供了2020年至2050年間全球癌癥宏觀經濟負擔的地域分布(圖1)。研究首先比較了不同國家的宏觀經濟負擔。按總量計算,中國(6.1萬億美元)、美國(5.3萬億美元)和印度(1.4萬億美元)癌癥的宏觀經濟負擔最為嚴重,這三個國家共同承擔了大約一半的全球宏觀經濟負擔。按人均計算,摩納哥(85,230美元)、愛爾蘭(54,009美元)和百慕大(20,732美元)承擔的宏觀經濟負擔最重。按經濟負擔占國內生產總值的比例計算,保加利亞(1.42%)、摩納哥(1.33%)和黑山(1.09%)的情況最嚴重。

(圖1)

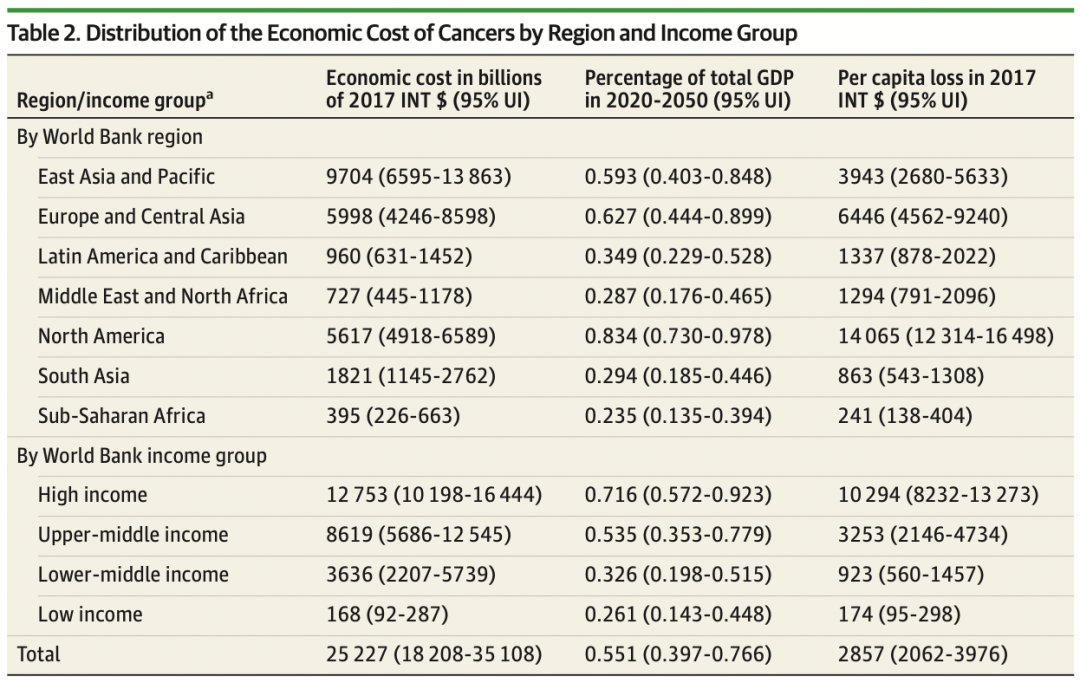

作者們對比了癌癥的宏觀經濟負擔在不同地區間的差異(表2),較富裕國家的癌癥的宏觀經濟損失最為嚴重,其面臨約12.8萬億美元的損失,占GDP總量的0.72%,人均經濟損失超過1萬美元。而低收入國家癌癥的宏觀經濟負擔要低得多,總損失約為1680億美元,或人均174美元,約占國內生產總值的0.26%。

(表2)

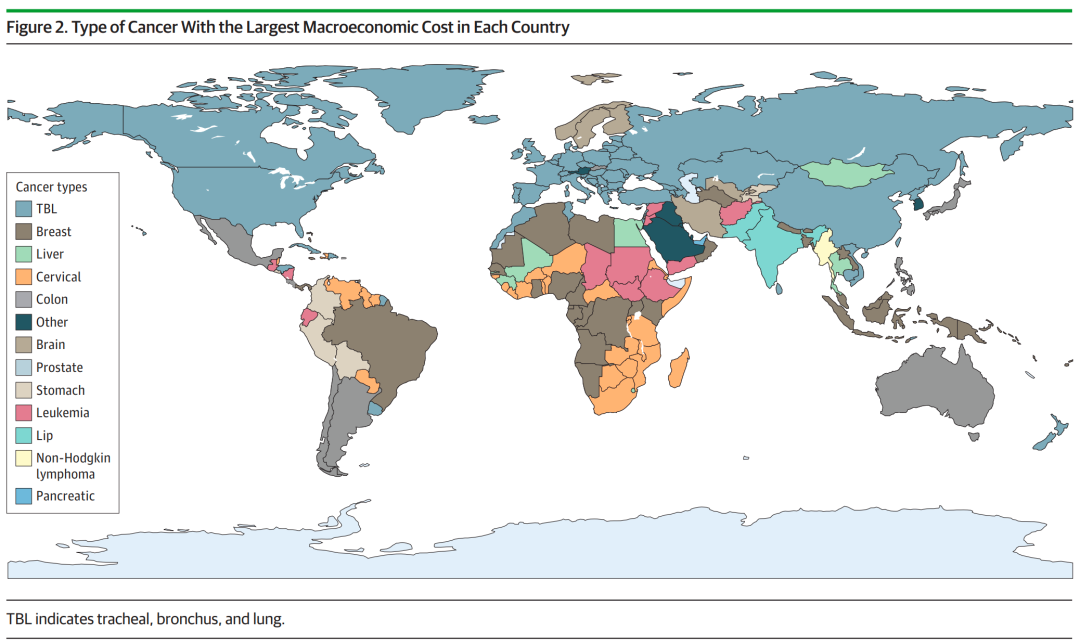

此外,這篇論文提供了各國宏觀經濟負擔最大的癌癥類型分布(圖2)。不同類型的癌癥對宏觀經濟的影響亦是不均衡的,氣管、支氣管和肺癌(3.9萬億美元)的宏觀經濟負擔最大。全球大部分地區氣管、支氣管和肺癌在所有癌癥類型中經濟負擔最大,在亞洲、歐洲和北美地區尤為如此。從氣管、支氣管和肺癌經濟負擔看,中國(1.2萬億美元)、美國(0.9萬億美元)和印度(0.2萬億美元)的宏觀經濟負擔最為嚴重。按經濟負擔占國內生產總值的比例計算,黑山(0.33%)、摩納哥(0.32%)和保加利亞(0.30%)的情況最嚴重。

(圖2)

陳思邈團隊指出,各國政府對待醫學衛生健康事業的態度及相關的政策,除了會給個體健康行為造成影響之外,不恰當的政策選擇,也會給國家宏觀經濟造成損失。是否重視癌癥——尤其是包括呼吸相關癌癥等經濟負擔最重的癌癥——的防治,是否重視醫學衛生健康事業的發展,以及對醫學衛生健康事業投入資金、技術、人力的程度,還影響著整個經濟結構的調整和聯合國「以人為本」的可持續經濟發展目標的實現。

事實上,該團隊2021年的一項研究發現,許多國家在衛生健康領域的支出不足,而中國、印度和俄羅斯的醫療衛生健康支出不足的情況尤為嚴重,例如,中國的衛生健康支出占GDP的最優比重為14%~16%,但目前該數據約為6%。[2]這兩項研究均強調,各國應加大投入,促進能夠延長壽命的高質量醫療和有效醫療創新,實施成本有效的群醫學及公共衛生措施,進一步促進其醫療衛生領域的發展,減少疾病負擔。

如果我們不做任何改變,在未來30年里,癌癥將使全球經濟損失25.2萬億美元,將使中國經濟損失6萬億美元。氣管、支氣管和肺癌將使全球經濟損失3.9萬億美元,將使中國經濟損失1.2萬億美元。對癌癥——尤其是氣管、支氣管和肺癌防控的投資不僅僅是衛生部門內部的責任,也是各國在宏觀層面的資源分配中應該考慮的問題,解決氣管、支氣管和肺癌造成的健康和經濟問題可能需要巨大的投入,但忽視這些問題的損失無疑將更為慘重。

清華大學博士研究生曹仲為該研究論文的并列第一作者,哈佛大學公共衛生學院David E Bloom教授為該研究論文的共同資深作者。陳思邈教授、王辰院士為該研究論文的共同通訊作者。

JAMA Oncology同期邀請了邁阿密大學西爾維斯特綜合癌癥中心腫瘤內科主任Gilberto Lopes教授為此項研究工作做了題為「The Global Economic Cost of Cancer—Estimating It Is Just the First Step!」的述評(Editorial),Gilberto Lopes教授對這項研究的重要性與創新性給予了十分積極的評價,他指出:「由于稀缺資源的分配是我們在資助和提供醫療衛生照護方面面臨的主要挑戰之一,這項研究工作是及時的、值得歡迎的,并應受到贊揚。在過去十年中,很少有研究能夠對癌癥的經濟負擔進行如此大范圍和詳細的測算,將地理區域、收入群體、癌癥類型以及物質資本和人力資本納入考量。他們的分析應該受到稱贊,因為他們在計算按教育和經驗分層的生產力損失方面具有創新性。他們使用總產出(國內生產總值[GDP])來計算與癌癥有關的發病率和死亡率所導致的宏觀經濟損失,包括勞動力減少、對儲蓄和自付費用的影響、對投資的影響以及由此導致的物質資本和人力資本的減少。作者采用了精心描述且公認的方法,使用了被普遍引用的數據庫資源。總的來說,所包括的地區覆蓋了全球99%以上的地區,所選的疾病代表了癌癥的最大負擔。

Science和Nature對此研究做了特別報道。Science 報道了研究重點內容:研究發現,從2020年到2050年,癌癥將給世界帶來25萬億美元的損失。經濟損失最大的癌癥是肺癌。該研究報告指出,增加篩查、診斷和治療方面的衛生支出可以產生巨大的健康和經濟效益,特別是在低收入和中等收入國家,這些國家有大約75%的癌癥死亡。

Nature的報道指出這項研究的重要意義:德國海德堡全球健康研究所的衛生經濟學家陳思邈團隊收集了來自世界各地的經濟和健康數據。然后,他們對癌癥的未來成本進行了建模,按照國家和癌癥類型劃分對經濟負擔進行了估計。該研究估計,如果不進一步投資于科學研究和疾病預防,在未來30年內,癌癥將使全球經濟在醫療保健成本、勞動力損失和儲蓄支出方面累計損失25.2萬億美元。這相當于在30年內每年對全球國內產品征收巨額稅款,超過了世界最大經濟體(按購買力平價計算)—中國出口的所有商品和服務的價值。

Nature記者進一步采訪了陳思邈教授,美國癌癥協會的Robin Yabroff教授,以及世界衛生組織的André Ilbawi教授,闡釋了這項研究對政策的啟示:

陳教授說,這些信息可以幫助政策制定者推動各國投資于癌癥研究和預防。「解決癌癥問題是昂貴的。但不解決癌癥的成本更高。」陳教授解釋說,在中國這樣的肺癌很常見的國家,制定限制煙草使用的政策可以會產生積極影響。總部位于佐治亞州亞特蘭大的美國癌癥協會的健康服務研究員Robin Yabroff說,許多昂貴的疾病可以通過預防保健來解決,如定期進行癌癥篩查來發現早期癌癥。

德國海德堡大學全球健康研究院群醫學、經濟與政策研究部門自2018年成立以來,專注于群醫學、衛生體系與政策、健康經濟學與健康心理學方面的研究,德國海德堡大學全球健康研究院聯合中國醫學科學院北京協和醫學院團隊長期招聘研究助理、博士、博士后,熱誠歡迎有公共衛生、經濟學、統計學、心理學、工程學、計算機等背景的人才加入。