2023年4月7日晚,“復鳴——協和百年管風琴音樂會”在協和醫學院壹號禮堂舉行。歷經艱難修復,建造于1921年的協和管風琴在沉寂八十一年后再度奏響。

第十一屆全國政協副主席王志珍院士,第十三屆全國政協副主席、中國宋慶齡基金會主席李斌同志及王賀勝、張雨東、游鈞等有關部委領導,中國醫學科學院學術咨詢委員會學部委員,管風琴修復捐助者、香港著名企業家及公益人士胡應湘爵士及夫人胡郭秀萍,北京人民藝術劇院院長馮遠征夫婦等眾多醫學界、教育界、科技界、文化界人士,原院校長巴德年、劉德培和原黨委書記錢昌年等老領導,院校領導班子成員,各所院主要領導,院校老職工、管理干部、師生代表共同見證了這場文化盛會。

中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰院士首先致辭:

尊敬的李斌主席、王志珍主席、胡應湘先生,尊敬的醫學界、科技界、教育界、文化界及社會各界人士,親愛的院校同仁和同學們:

今天,2023年4月7日,世界衛生日,是中國醫學科學院北京協和醫學院歷史上一個重要的時刻。我們將在此地——協和醫學院壹號禮堂,重新奏響協和百年管風琴。

協和醫學院的這部管風琴建造于1921年,至1942年,奏響了21年。伴隨著它的奏鳴,協和醫學院將科學醫學(Scientific Medicine)引進中國并推動其發展,藉此福澤眾生,對國家民族和世界現代醫學的發展貢獻巨大。其間,步達生先生確定北京猿人這一進化人種;吳憲先生提出了蛋白質變性學說;林可勝先生揭示阿司匹林的鎮痛機理;陳克恢先生提取了麻黃素并深入闡明和揭示其藥理作用;鐘惠瀾先生關于黑熱病等寄生蟲病的系列發現……除了科學貢獻,協和醫學院還致力于推動社會進步。蘭安生先生在北平第一衛生事務所、陳志潛先生與平民教育家晏陽初先生在河北定縣共同探索社會改良,成為推動中國文明進步的重要社會實踐。當時,作為衛生和教育兩項主要社會文明行動之一的衛生實踐,就是由協和醫學院主導的。肇建伊始,協和醫學院就是一個身負社會責任、肩負人類使命的學校。

回首往昔,協和在管風琴的奏響中完成了眾多國家、民族、人類賦予的使命。這部管風琴的鳴響,也保存了協和最珍貴的歷史記憶和文化情愫。

1941年底,太平洋戰爭爆發,日本軍隊進入協和,并于1942年完全占據控制學校。自那時起,這部管風琴歸于沉寂。我們覺得,這是一部愛校愛國的管風琴。

1942年至今的九九八十一年間,協和可謂命運多舛,三次停辦,三次復校,與國家的命運共興衰。這部管風琴的琴臺丟失,琴體在漫長的時間中破敗消蝕。后來見過這部琴的老協和人稱之為“殘骸”。

管風琴堪稱人類最復雜、精妙的宏大樂器。管風琴的鳴奏具有無與倫比的感染力和卓爾不群的藝術性,是最能激發聞者共鳴,令人感動,使人共情的樂聲,堪與承載人類復雜綿長的精神和文化。文化,是協和歷久彌堅的最重要因素,而協和管風琴應該是一件最能寄托協和人共同情感的文化承載物。

幾代協和人孜孜念念地想著這部管風琴。但令人遺憾的是,今天已經找不出一位在當年聽過管風琴和鳴之聲的人。一切過往似乎都要隨時間消散在歷史的煙塵中。每念及此,協和人都能真切感受到世事的無常與歷史的沉重。何其有幸,在管風琴已沉寂八十一年后的今天,我們終于能圓一個協和人共同的夢:管風琴將在今天復鳴。

在這個特殊的日子,我站在這里,心情激動,內心有千言萬語。習近平總書記作出“努力把中國醫學科學院建設成為我國醫學科技創新體系的核心基地”的重要指示,這是新時期國家賦予中國醫學科學院和與之院校一體的協和醫學院的歷史使命。

健康是在小康社會解決了溫飽問題之后最大的民需。我們所從事的醫學衛生健康事業絕不能被誤解為僅是一項輔助性、服務性、居旁流位置的事業,而是一個主旨性、核心性、居主流地位的、最堪承載社會文明和民生福祉的事業,它代表著社會發展的方向。發展好承擔這項事業的醫學衛生健康行業和支撐這項事業的醫學衛生健康產業,才能滿足人民的需求。這是一項巨大的系統性社會工程,如同讓管風琴復鳴所需做的系統、復雜努力一樣。認識到這一點,更能明確院校在新時期的工作方向和應有作為。

歷盡艱辛,這部管風琴今天復鳴。在此,我代表全體協和人向資助管風琴修復的胡應湘先生夫婦,向國家文物局李群局長及其同事,向富于職業精神的卡薩翁兄弟琴廠,向協助管風琴修復工作的中國醫藥集團劉敬楨董事長及團隊,向社會各界關心和愛護協和醫學院事業發展的社會各界賢達人士,也向為此工程付出艱辛努力的協和同事們,表達衷心的感謝!

此時此刻,大家都在期待這場管風琴的再度鳴響。一會兒,大家會真切地感受到它的魅力。希望管風琴的奏鳴所激發起的精神和意志力,能夠推動與我們每個人休戚相關的共同事業——醫學衛生健康事業發展、發達。

感謝大家!

關于協和百年管風琴及其修復

協和管風琴是中國現存最早的一部管風琴,是在中國建造的唯一一部劇院管風琴,也是亞洲最古老的劇院管風琴。管風琴是被譽為“人類制造的最復雜精妙的機械”。相對于常見的教堂管風琴,劇院管風琴具有更為復雜的結構和更為獨特的音效和藝術表現力。協和管風琴融匯了當時先進的技術,還專門加入了中國鼓、镲、鈴和木魚等打擊樂器,成為世界上獨一無二的中國定制版管風琴。這部管風琴原本著意于在療愈疾病的同時,慰藉人心。但它的作用和影響卻遠遠超出了人們最初的預期。百年歷史中,這部管風琴出現在各種文字記錄中,并參與了協和醫學院落成典禮、孫中山遺體瞻仰追思儀式、泰戈爾64歲生日會等重要歷史事件,是除建筑外,極少數完整見證了協和百年風雨的實物性紀念品,是經國家文物局認定并具有重大歷史價值的文物,堪稱“協東西之德,和天地之道”的協和精神的承載者。2021年,在國家支持、社會捐贈、各界熱心人士的多方幫助下,院校啟動了管風琴的艱難修復。秉持著“功能煥發,修舊如舊”的理念,歷經殘件整理、文物認證、海外修復、尋配琴臺、國內安裝、調音整音等艱辛過程,在不懈努力下,歷經八十一年漫長沉寂之后,這部一百零二歲的劇院管風琴終于再度鳴響。

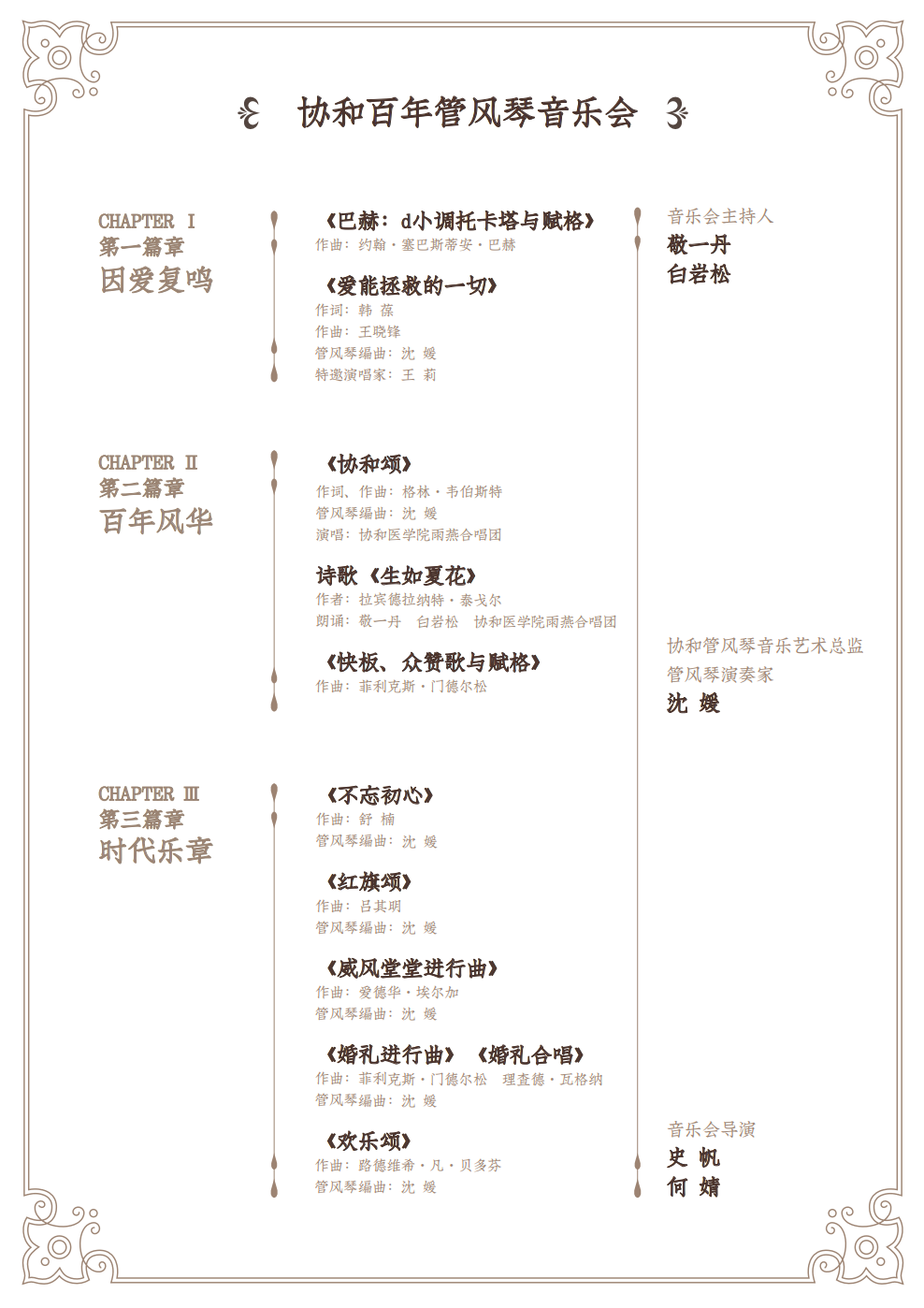

音樂會由白巖松和敬一丹共同主持,以《因愛復鳴》《百年風華》《時代樂章》三個樂章,分別呈現了管風琴復鳴是協和大愛與責任的寫照,人文精神是協和百年歷程的底色,家國與人類情懷是協和復興奮進的動力三大主題。中央音樂學院教授、協和醫學院管風琴音樂藝術總監沈媛演奏了《d小調托卡塔與賦格》《愛能拯救一切》《協和頌》《門德爾松:快板、眾贊歌與賦格》《送別》《不忘初心》《歡樂頌》等中外名曲。主持人白巖松和敬一丹與協和醫學院雨燕合唱團以詩朗誦《生如夏花》闡釋了協和百年精神傳承。歌唱家王莉深情演唱了《愛能拯救的一切》。

沈媛教授深厚的藝術修養和精湛的演奏技巧,讓“樂器之王”管風琴氣勢恢宏的轟鳴聲響徹全場。琴聲時而如山谷回音,時而如激流洶涌,時而如春雷震蕩,時而如群鳥翩飛……優雅美奐的燈光圖影映照在百年壹號禮堂的穹頂,忽而歷史凝照,忽而宇宙浩瀚,忽而音符流淌,忽而星河璀璨……旋律與光影交融變幻,令觀眾如癡如醉。

當一幀幀協和老照片在雨燕合唱團的《協和頌》詠唱下浮現,熟悉的旋律和景象觸動了每一位觀眾的心弦,帶領大家一起穿越時光,回顧百年協和與國家民族共興衰的崢嶸歲月。

氣象萬千的音樂幻境,融匯藝術之美、科學之妙與醫者大愛,為觀眾呈現了一場精彩絕倫的藝術饗宴。

音樂會的成功舉辦獲得觀眾如潮好評。他們表示,“有幸親臨現場,備受震撼”“管風琴復鳴,是對協和歷史和精神的挖掘與重塑,是對醫學歷史文化遺產的搶救,具有重大里程碑意義。”

參加活動協和師生感慨,“醫學是科學、哲學,更是藝術。每一個醫生都應在知識、技術之上,與哲學、藝術共生。”“藝術氛圍將更有助于形成學生的悲憫情懷。”“學校力推管風琴音樂會,給現實的焦慮帶來藝術的舒緩。”“管風琴的復鳴再次提示,如何更加秉持、弘揚尊科學濟人道的協和精神,是當代協和人要認真思考和奉行的。”

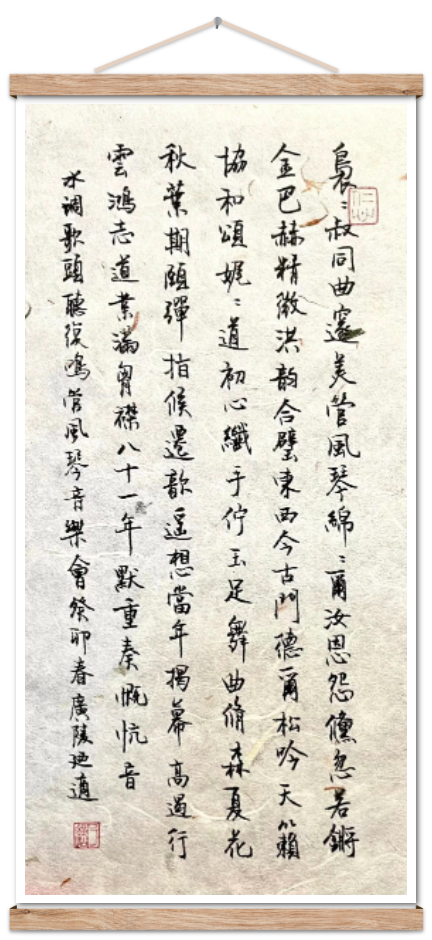

協和醫學院內分泌科主任醫師李乃適大夫難掩心中感慨,賦詞一首:

水調歌頭·聽《復鳴》管風琴音樂會

裊裊叔同曲,邃美管風琴。綿綿爾汝恩怨,倏忽若鏘金!巴赫精微洪韻,合璧東西今古,門德爾松吟。天籟協和頌,娓娓道初心。

纖手佇,玉足舞,曲修森。夏花秋葉,期頤彈指候遷歆。遙想當年揭幕,高遏行云鴻志,道業滿胸襟。八十一年默,重奏慨忼音!

演出當天,音樂會在人民日報客戶端、新華網、央視頻、人民健康、北京日報、新京報、鳳凰網、騰訊視頻、搜狐健康、丁香園、健康界、醫學界、呼吸界、中國醫學科學院視頻號等媒體及平臺同步直播,逾170萬觀眾線上線下共同欣賞了這場視聽大宴。

供稿:新聞中心 基金會 辦公室

文字:高翠峰 胡鵬昊

圖片:童林 朱興鑫 郭志晨 郝海明 余亮

編輯:戴申倩